A24『パスト ライブス/再会』にアーティスト・女優の石野理子が共鳴。惹かれたのは“台詞によって語らない演出”と”言語感覚”

「好きなものとして『エターナル・サンシャイン』を共有するのは、結構大胆」

そもそも、ノラとヘソンにとって本当に遠いのは、時間(24年間)なのか、距離(ソウルとニューヨーク)なのか、それとも想い合う心なのか、を問うと「やっぱり、物理的な距離ですかね。それこそ24歳のタイミングって、仕事もまだまだこれからだし、お互いに時間もあんまりないだろうし、金銭的な問題もたくさんありますよね」と回答。石野もまた今年24歳を迎える年齢で、ノラがヘソンと再会する年齢とぴったり重なる。「多分、一番“縁”というものを、ヘソンもノラも強く感じていた時期だと思うんですよ。年齢的にも、そういうものを信じたいみたいな気持ちが強いはずだし。私もちょっと気持ちがわかるというか…12年後、36歳になった時に、自分が“縁”を感じている人と、ソウルメイトのようなかたちで結ばれていたらいいなって思ったりします」。

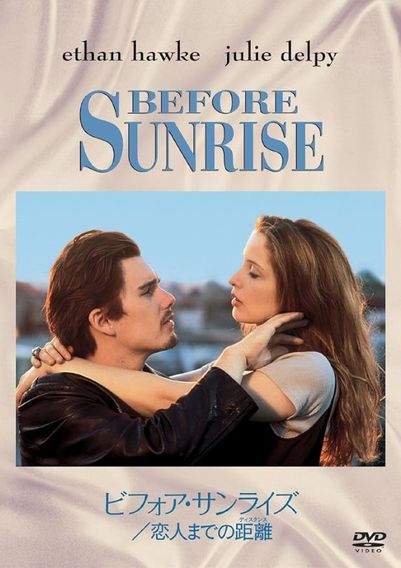

加えて、本作を観て思い出した映画がいくつかあるのだという。「ノラがヘソンに、自分の好きなものとして『エターナル・サンシャイン』を共有しているのも、結構大胆だなって私は思ったりしました。“ノラ、ぐいぐい行くな”みたいな感じで(笑)。愛や時間に関する映画として、自分にとって一番大事なものをヘソンに渡しているような感じがしたので。それから、アン・ハサウェイさん主演の『ワン・デイ/23年のラブストーリー』や、『ビフォア・サンライズ 恋人たちの距離』にはじまるビフォアシリーズが大好き。あとは、運命を感じて、運命に狂信的になっている2人というと『セレンディピティ』も思い当たりました」。

この映画は、“台詞によって語らない”演出も特徴的だ。「例えば12歳の頃のソウルだと、2人が最後の別れをする時に、ノラが色つきの階段を登っていって、ヘソンがコンクリートのなだらかな坂を歩いていく。そこで、2人の今後が、ちょっと暗示されているというか。きっとこれから2人は、こういうふうに歩んでいくんだろうな…みたいに考えながら観ることができました。そこに台詞はなくとも、想像を膨らませることができたんです。それから、ニューヨークの地下鉄に乗った時に、2人はちょうど真ん中の車両に乗っているんです。“前世”と“来世”があって、2人はいまその真ん中にいるんだ、みたいなことを乗車位置で表現していると私は感じて。そういう演出はおもしろいな、と思いながら観ていました」。

「A24は、いつも新鮮というか、斬新なテーマで映画を作っている印象があります」

また本作は、製作国がアメリカでありながら韓国語の台詞が多い点も特徴の一つ。アメリカにとって“外国語”である韓国語の台詞を、当然のことながらアメリカの観客は英語字幕によって理解している。かつてのハリウッド映画であれば、(アメリカ人にとっての)外国語を話している登場人物が、急に英語で喋りはじめるといった、やや滑稽な演出が施されていたことを考えると隔世の感がある。「最近の作品の中だと、『ミナリ』も韓国語と英語が混在していましたよね。あの映画も相手の言語に関係なく、自分の言いやすい言語で相手に意思を伝えていた気がします。言語の混在の仕方みたいなものは、『パスト ライブス/再会』に近いと感じました。アーサーが、自分には到達できない言語感覚に対して寂しさを覚えて、なにか引っかかっているという場面があったんですけど。彼がいくら勉強したとしても到達できない、その言語で育ってきた感覚というか、その言語でしか表現できないものってありますよね。アーサーはとても寛容な人物だと思っているので、きっとジェラシーとまではいかないだろうけど、最初のバーの場面で私は寂しさみたいなものを一番強く感じたんです。そこに、アーサーの姿は写ってないんですけど、彼は感じていたんだろうなって」。

『パスト ライブス/再会』は、第95回アカデミー賞で作品賞に輝いた『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(22)のA24と、第92回アカデミー賞で作品賞に輝いた『パラサイト 半地下の家族』(19)を配給したCJENMが初の共同製作を務めた作品でもある。「タイトルの“PAST LIVES”って、“前世”という意味があるんですよね。A24は、いつも新鮮というか、斬新なテーマで映画を作っている印象がある。東洋の私たちは、こういう輪廻転生的な考え方になじみがあると思うんですけど、それをアメリカとかヨーロッパとか、また違う考え方がある国で観ると、A24ならではの斬新さとか新鮮さみたいなのが、より増幅して感じられる作品になっているんだろうなと思いました」。

また石野は、映画鑑賞の点と点が線になっていくことのおもしろさを感じているという。「新作を観た時、基本的には過去に戻って観ていくような体験しかまだしてきていない。過去作品を観ることでしか、その監督のことを深く知ることができないんです。でもセリーヌ・ソン監督は、この映画が最初の長編だから、これからリアルタイムで彼女の新作を観ていけることは、とても楽しみです!」。

取材・文/松崎健夫