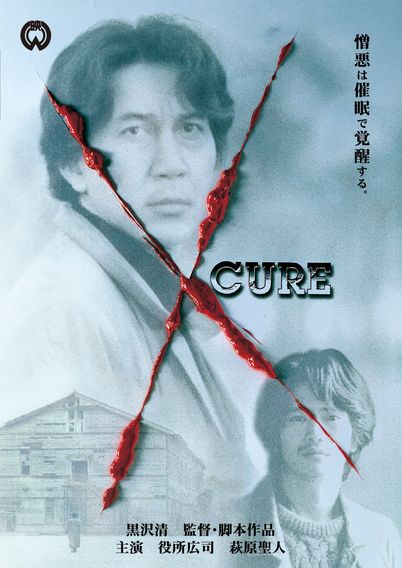

黒沢清、『CURE』『蛇の道』『蜘蛛の瞳』を語る!

「結果を恐れずに、やりたい放題の冒険をさせてもらえた時代だった」

――撮影は『竜馬暗殺』(74)、『ションベン・ライダー』(83)、『EUREKA』(01)などの巨匠、田村正毅さん。『蛇の道』と『蜘蛛の瞳』も手がけられました。

黒沢「田村さん、とにかくスゴいんですよ。フィルム撮影なのに照明をほとんど焚かないんです。ぽつんと一個ぐらい点けるだけで、これで本当にいいのだろうかと心配になるほど光を当てないんですが、露出を厳密に計り、シューティングされると見事な“画”に仕上がる。驚きでしたね」

――終盤、廃屋に無数のモニターが積み上げられ、天からの声のように「俺の娘だ。ここで殺された」と流れ続けるシークエンスが強烈です!

黒沢「あそこは高橋くんの案ですけど、モニターがあれだけたくさんあるというのは美術の丸尾知行さんのアイデアだったと思います。確かにひとつでは見栄えが悪いでしょうね。当時のテレビはブラウン管ですし、小さいですから、『可能なだけ置きましょう』と。何であんなところに? と疑問を挟むことなく、丸尾さんはそれをオブジェのようにつくりながら楽しんでいました」

――そういう飛躍が“映画の醍醐味”と思うんですよね。

黒沢「果たして、OKとNGの境界線がどこにあるか、明確にはわかりませんけど、映画というのは、そもそもよく見るとどのシーンもヘンなんですよね。誇張したり、逆に隠したりして、到底現実とは思えません。それなのにさも本当のことですよ、というフリをしている。あまりに均衡を逸し過ぎて失敗するとおしかりを受けますけど、楽しんでくださる方がいると信じてどんどん悪ノリしていきました。まあでも、今はなかなかこの手の冒険には踏み出せませんねえ〜」

――哀川さんの主演は変わらずに、『蜘蛛の瞳』は復讐を果たしてしまったあとの、抜け殻となった男の奇妙な日々が描かれていきます。こちらは、ご自身で脚本も書かれていますけど。

黒沢「西山洋市(当時のクレジットは“西山洋一”)くんが考えてくれたベースの話から、著しく飛躍したものを僕が書いちゃいまして。言い訳ではないのですが、あの頃の“2本撮り”は必ずそうなるんです。監督仕事の準備に追われて、両方を僕が書くことはできないので1本はどなたかにお任せすることになる。『復讐』シリーズも高橋くんに担当してもらい、仕上がりを待つ前に、僕は僕で思いついたことをババッと書いてしまう。他の人が書いた脚本は何度か手直ししますし、僕もそれをちゃんと理解しようと努めますが、自分で書いたものまでそれをやっている時間がまったくないのです。そしていざ自分のを撮る段になって『何を書いてたんだよ、俺は!』って頭を抱える(笑)。けれども時間のない中、もう修正がきかないのでそのまま挑むことになり、悪く言うと散漫、よく言えばプリミティブな“これを撮りたい”という欲望が丸出しで投げだされたような作品ができてしまう。ベルナルド・ベルトルッチ監督の『暗殺の森』(70)みたいな、森の中での暗殺シーンをやってみたり、主人公に妻がいて、気がつけば家庭のほうが崩壊している…と『CURE』での試みのバリエーションを探ってみたりと、かなりバランスに問題ありなのですが、それが許されていたわけで、結果を恐れずに、やりたい放題の冒険をさせてもらえていた時代だったのだと、改めて感じています」

取材・文/轟夕起夫

発売日:2020年11月27日(金)

価格:¥4,800(税抜)

発売/販売元:KADOKAWA

■『蛇の道』

発売日:2020年11月27日(金)

価格:¥2,500(税抜)

発売/販売元:KADOKAWA

■『蜘蛛の瞳』

発売日:2020年11月27日(金)

価格:¥2,500(税抜)

発売/販売元:KADOKAWA