『ジュラシック・パーク』から30年…「ジュラシック」シリーズの恐竜はどう進化した?SFXの歴史を一挙に振り返る

進化したCG技術で多くの恐竜たちを創り上げた『ジュラシック・ワールド』

14年ぶりに復活したシリーズ第4作『ジュラシック・ワールド』(15)には、遺伝子操作で作られたオリジナルの恐竜インドミナス・レックスをはじめ、20種もの古生物たちが登場した。シリーズ感を出すために、T-レックスやラプトルなど第1、2作に登場した恐竜たちは当時のコンセプト画に忠実にデザイン。デジタル時代の作品だけに恐竜たちはCG製で、ドラマに絡んでくるラプトルたちは俳優の演技をモーションキャプチャした参考映像を基に作成。獰猛なだけでなく、知性を感じさせるキャラクターとして描かれた。ラプトルのシーンのサポート役として、フィル・ティペットが約20年ぶりに「ジュラシック」の現場に立った。

もう一人のレジェンド、スタン・ウィンストンは2008年に死去したが、彼と共にシリーズに参加したクルーが設立したレガシー・エフェクツは、参考用などの造形物を担当。また、オーウェン(クリス・プラット)とクレア(ブライス・ダラス・ハワード)が瀕死のアパトサウルスに駆け寄るシーン用に、3mあるアパトサウルスの首部分も作成した。これが唯一のアニマトロニクスだったが、瞳孔が動き呼吸をしているように膨らむ精巧な作りで感傷的なシーンを盛り上げた。

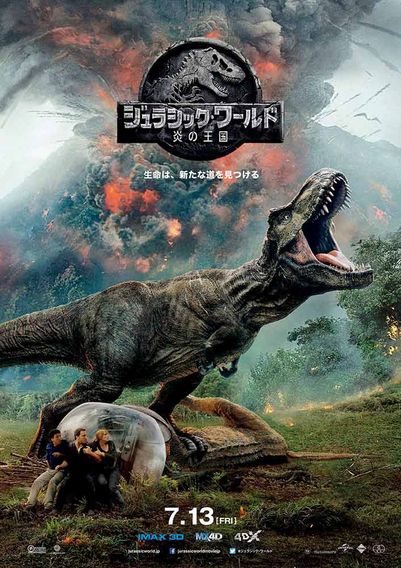

オーウェンとラプトルの赤ん坊たちがふれ合うシーンに感動する『ジュラシック・ワールド/炎の王国』

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』(18)は恐竜保護を中心にした物語。傷ついた恐竜たちの救出など人と恐竜がふれ合うシーンが多いため、T-レックスやステゴサウルスなどの大物から、ラプトルやインドラプトルなど小型のものまで多くのアニマトロニクスやパペットが用意された。イギリスで撮影されたことからレガシーは参加できず、恐竜制作は「スター・ウォーズ」続3部作を手掛けたニール・スカンランが担当。造形物はILMの3Dモデルのデータを3Dプリンタで出力して作成し、CGとの連携でリアルな表現に貢献した。なかでも秀逸なのがオーウェンとラプトルの赤ん坊たちがふれ合うシーンで、パペットをCGでサポートする形で仕上げた繊細で愛らしい動きは感動的な仕上がりだった。

CG恐竜たちの見せ場もふんだんに盛り込まれ、T-レックスやトリケラトプス、ブラキオサウルスら無数の恐竜が逃げ惑う火山噴火のスペクタクルや、第1作のT-レックスを彷彿とさせる雨の中で襲い来るインドラプトルは大迫力だった。

無数の恐竜たちがスクリーン中を駆け回る完結作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

「ジュラシック・ワールド」三部作の完結編『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(22)は、CG、アニマトロニクス共にシリーズ最大級のボリュームの作品だ。アクションシーンはCGの独壇場で、狭い路地や室内で長回しを多用したハイテンションなチェイスで圧倒し、恐竜保護区ではギガノトサウルス、T-レックス、テリジノサウルスの大型種が三つ巴のバトルを展開。羽毛に覆われたピロラプトルは水中から獲物をねらい、空ではケツァルコアトルスが飛行機を襲撃と、陸・水・空で見せ場を作った。

アニマトロニクスは前作のスカンランがスケジュールの都合で参加できず、「ダーククリスタル: エイジ・オブ・レジスタンス」(2019年よりNetflixにて配信中)を手掛けた英国のジョン・ノーランが担当した。第1作で恐竜の胚を盗んだネドリーを襲ったディロフォサウルスやディメトロドン、大迫力のギガノトサウルス、ラプトルたちのほか、地下マーケットには20数種、約30体もの古生物がアニマトロニクスやパペットで登場。無数の小型の恐竜たちがスクリーンを埋め尽くす、有終の美にふさわしいビジュアルを生みだした。

CGとアニマトロニクスが互いに高め合いながらシリーズを重ねてきた「ジュラシック」シリーズ。その原点は、第1作の公開時にスピルバーグが語った「恐竜たちをモンスターではなく動物として描きたい」という思い。俳優と恐竜が同じ空気の中で生みだした臨場感は、コリン・トレボロウによる「ジュラシック・ワールド」シリーズにも継承された。SFXはデジタルが基本の現在だが、その先陣を切りながら「なにが最適の表現法か」にこだわり、いまだアナログ技術も積極的に取り入れる。そんな作り手の姿勢が「ジュラシック」シリーズが30年にわたって愛されてきた理由なのだ。

文/神武団四郎