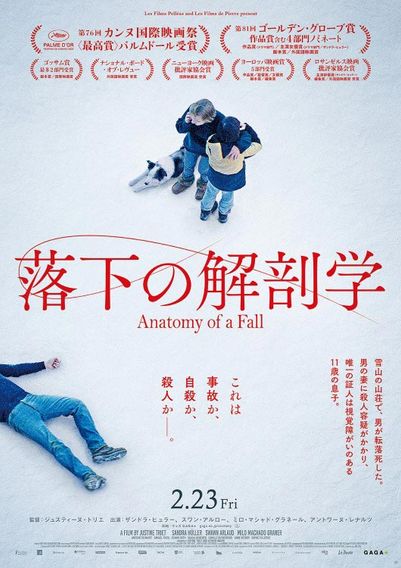

作家・樋口毅宏が語る、アカデミー賞ノミネート『落下の解剖学』の魅力「強すぎる妻と絶対勝てない夫の現実に泣きました…」

「最高でした。金を稼ぎ、弁が立ち、強すぎる妻。既視感ありまくり。これはウチがモデルですか?僕は100万回泣きました」

第76回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞し、現地時間3月10日に授章式が迫ったアカデミー賞では作品賞など5部門にノミネートされている『落下の解剖学』が、2月23日(金・祝)より日本公開される。雪の山荘で転落死した小説家志望の夫サミュエル。その死体の第一発見者となった、目の不自由な11歳の息子。そして夫の殺人容疑を向けられるのは人気作家である妻サンドラ。事件の真相を追っていくなかで、この一家の嘘や秘密が赤裸々に明かされていき、登場人物の数だけ真実が現れる。その緊張感には並々ならぬものがあり、圧倒される観客も多いのではないだろうか。

最新刊「無法の世界 Dear Mom, Fuck You」も好評の作家、樋口毅宏も、本作に圧倒された観客の一人。法廷で夫婦の口論の音声が流されるシーンは、映画のなかでももっとも迫真に迫り圧倒される場面だが、そこがやはり鋭く刺さったという。ご存知の方も多いと思うが樋口の妻、三輪記子はTVのコメンテーターとしても知られる弁護士。「うちらをモデルにしたのか」と思うほど、弁が立つ妻を持つサミュエルに共感したという樋口が語る、『落下の解剖学』の魅力とはなにか?

キャラクター設定、脚本、音楽、演出…「すべてが上手くできている」

大の映画好きである樋口によると、まず女性作家が主人公であるという点が、本作のおもしろさやリアルさが増す設定の一つだ。「ここ数年、作家の女性を主人公に据えた作品が多くなったと思います。『天才作家の妻 -40年目の真実-』は、表向きヒロインは作家ではないですが、とても良い映画でした。他にも『ある女流作家の罪と罰』、ちょっと前ですが『主人公は僕だった』、『めぐりあう時間たち』などがあります。どれも女性作家をセンシティブな存在として描いていますが、これは『落下の解剖学』にも通じます。直木賞や芥川賞を振り返っても、近年は女性作家の受賞が多くなりました。一読者として小説を読んでいても、女性作家の作品の方が発見があるなあと思います。逆に、男の作家の本は『また同じこと書いてるのか…』と思ってしまうことが多いかもしれません」

夫殺しの容疑者となった主人公サンドラは法廷に立ち、容赦ない審問を受けるが、映画を観る観客は、その過程で夫婦のいさかいの生々しい現実を知ることになる。亡くなった夫サミュエルに対して、樋口は「これは俺か!?」と思ったと笑って語る。

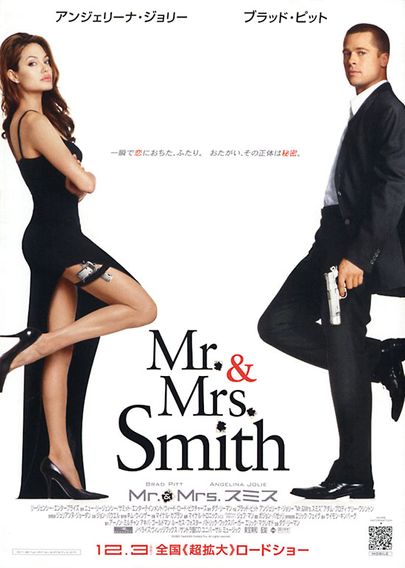

「夫婦喧嘩の映画といえば『ローズ家の戦争』や『Mr.&Mrs.スミス』のような映画を思い浮かべる方もいると思いますが、現実はあんなドンパチではなく、『落下の解剖学』に近いですよね。いたたまれないし、身につまされる。そもそも現実の夫婦喧嘩は夫の0勝100敗じゃないですか(苦笑)もう、こっちが謝るしかないんですけど、そういう自分の身と重ねてしまいますよね。もしも妻に『どっちが大黒柱だと思ってるの?』と言われたら『申し訳ございません!』と言うしかないですから(笑)」

『落下の解剖学』の夫サミュエルは作家として作品のアイデアを練っていたが挫折。妻サンドラがそのアイデアをもらい、小説にしたらそれが当たった…という背景が、この映画にはある。「この設定でツラいと思ったのは、夫婦がどちらも作家で、いわば同業者であること。しかも妻のほうが成功している。『イカとクジラ』でも、夫より妻が成功した作家夫婦の関係の破綻が描かれていましたが、それと似た設定ですね。そうなると結局、夫の虚勢が目立ってしまう」

幸いにも樋口家は、その心配はないとのこと。「僕自身は専業主夫のようなものですが、稼ぎが妻よりも少ないことを引け目に感じたことはありません。育児は僕がやっていますし、妻が稼がないことには家が回りませんから、ちっぽけなプライドを持っていてもしょうがない。でも、プライドの高い方はツラいだろうなあと思います」

サミュエルの落下事件が起こる当日の様子を描く前半から、後半はサンドラに嫌疑がかけられた夫殺しの真相を追う心理ミステリーへと発展する。サンドラは「実体験とフィクションを織り交ぜて書く物語」で人気のベストセラー作家。彼女が口にする証言は果たして真実なのか。緊張感が途切れることなく進行していく物語について、「上手くできているなあと思いますね」と樋口は語る。

「落下事故が起こったときに残っていた状況証拠が後々になって効いてくる。旦那さんが爆音で流していた50セントの『ピンプ』という曲もそうだし、インタビューのために来ていた女子大生の取材の録音音声が残っていることも活きる。サンドラに同性愛経験があり、しかもインタビュアーが美人の女子大生であるという点もそうですね。こういう要素は設定に無理がないので、物語を作る人間としては本当に上手いなあと思います。法廷シーンにしてもドキュメンタリーのように撮っていて、カメラワークも巧みですし、いちいち上手いなあと思いながら観ました」