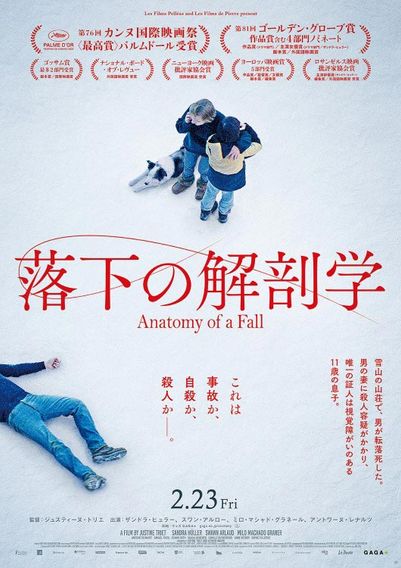

作家・樋口毅宏が語る、アカデミー賞ノミネート『落下の解剖学』の魅力「強すぎる妻と絶対勝てない夫の現実に泣きました…」

「『落下の解剖学』は、現代を映し出す鏡のような作品」

映画の後半では、最初に述べたとおり、夫が録音していた夫婦喧嘩の音声が証拠として法廷で流されるが、これがかなり強烈である。音声中、育児担当のサミュエルは妻に「俺にも時間をくれ!」と訴える。「ああいう気持ちは昔の僕にもありました。上の子が小さい頃は手がかかりましたから、エッセイを1本書く時間も取れず、妻と口論したこともありますが、それはもう話し合って解決していくしかないですよね。なにも話さず、『なんでわかってくれないの?』ではうまくいかない。夫婦はいいときも悪いときもあり、こじれる時はどこまでも行ってしまいますから、『わかってるでしょ?』では続かない。言うべきことを心に留めずに話すことも、気遣いの言葉をかけることも、本当に大事だと思います」

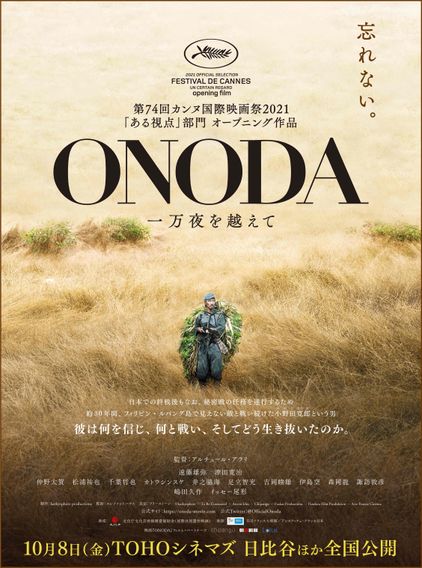

ちなみに、本作の監督ジュスティーヌ・トリエの私生活のパートナーは、こちらも同業者であるフィルムーメーカー、アルチュール・アラリ。樋口はそこにも注目する。「監督のご主人は『ONODA 一万夜を越えて』を撮った人なんですよね。今回の映画では共同で脚本も書いています。こんな映画だから、彼らおふたりの関係も気になりましたが、アカデミー賞のノミネート発表の時、旦那さんも立ち会って自分のこと以上に喜んでいる姿をSNSで観て、よくできたご夫婦だなあと思いました。信頼し合える関係でなければ、『落下の解剖学』のような映画は作れなかったかもしれませんね」

もちろん、樋口が自身の家庭と重ねて本作を語られるのも、家族への信頼があってこそ。「これだけ妻が強いと、いくら謝っても許してもらえなさそうじゃないですか。自己防衛も自己弁護も全部強い。自分の妻と重ねて観ちゃいますよ」と本作のサンドラについて笑って語る一方で、本作で浮き彫りになる事実にも言及。「セックスの経験が多かったり、浮気していたりという理由だけで、女性が悪いと断罪され、裁判の場でも黒に傾くということはおかしい。男の場合は、そういうことが勲章みたいになったりするけれど、これは不公平。世間ではいまだに、『女は怖いよ』みたいな物言いをされることもありますが、どうかなあとも思います。そもそも殺人犯の9割は男性ですから」

サミュエルの“落下”は、妻の願望を象徴していると、樋口は分析する。「“落下”を象徴的に撮った映画は多いですよね。近年は『別れる決心』もそうでした。あれも夫が落下死して、妻が疑われるという内容で、すごくおもしろい映画でしたが、元をたどれば増村保造監督の『妻は告白する』に行き着くんですよ。夫が転落死して命を落して法廷ミステリーに展開する点では『落下の解剖学』の親とも言える作品なんじゃないでしょうか。いままで虐げられてきた女性の復讐。我々、男はこれを重く受け止めなければいけないと思います」

政治家の失言や芸能人のスキャンダルが報じられるたびに、現実の日本社会では女性を蔑んできたことに対する反発の気運が高まっている。『落下の解剖学』は、そんな現代社会の反映と見ることもできる。樋口は映画に加え、プロレスやポップミュージックの大ファンであることは有名だが、いずれのジャンルにしても昔のそれらよりも今のものがおもしろいと感じているという。

「昔の作品にはもちろん価値やおもしろさがありますが、それを有難がるよりも、いまのもののおもしろさを発見したい」と彼は言う。映画はしばし現代を映し出す鏡と言われるが、『落下の解剖学』はそれを象徴する作品と言えるかもしれない。「とりわけ映画は現代の価値観を提示しているという点で、とでも大きいジャンルだと思います。そういう要素をエンタテインメントの中に落とし込み、説教臭くなく提示して、観客はリテラシーを持ってそれを受け取るというのが、醍醐味ですね。そういう意味では映画は近年ますます好きになりましたし、『落下の解剖学』も自分の気づきに大きな影響をあたえてくれた作品です」

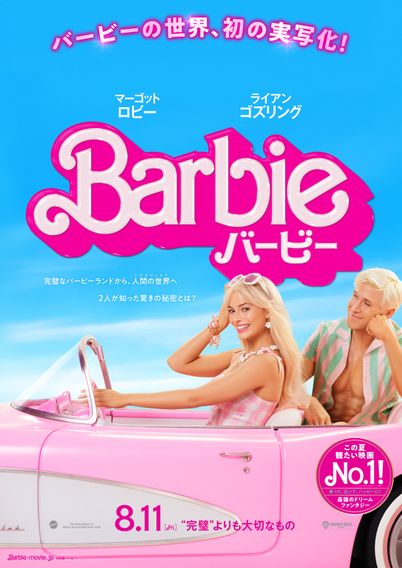

深みのある作品ではあるものの、決して難しい映画ではない。「若い方はフランス映画というだけで高尚に思われるかもしれませんが、けっこう下世話だぞ、これは」と樋口はストレートに語る。実際、内容はスキャンダラスだし、エンタテインメントとして見てもサスペンスフルだ。その先を読み取ることは、彼の言葉どおり、それぞれのリテラシーに関わっているのかもしれない。ちなみに樋口は「『バービー』も妻と一緒に観に行きましたが、『落下の解剖学』も一緒に観に行こうと話しています。ご夫婦で、ぜひ観に行って欲しい」と語った。この強烈な注目作に、あなたはなにを見るだろう?

取材・文/相馬 学