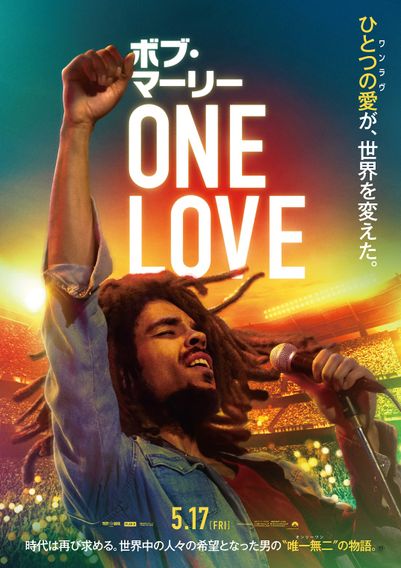

「ボブ・マーリーに多大なる影響を受けた」こがけんが『ボブ・マーリー:ONE LOVE』の深さを解説!「めちゃくちゃ洗練されていてクールでカッコいい映画!」

「ボブ・マーリーを描くにあたっては政治を避けて通るわけにはいかない」

本作の中心になるのは、1976年12月から1978年4月までの1年半。ジャマイカの政治闘争に巻き込まれたボブ・マーリーが銃撃されて重症を負ったものの、銃撃のわずか2日後ステージに降臨。その後亡命先のロンドンで、のちに米タイム誌が「20世紀最高の音楽アルバム 」に選んだ名盤「エクソダス」を製作する。そして、対立する二大政党によって国が分断されていたジャマイカで内戦の危機が迫るなか、国民的英雄となったボブ・マーリーが奇跡を起こす様がスクリーンに映しだされる。

「レゲエには、その曲が売れるまで何度もアレンジを変えて録り続ける“Do Over”という文化があって、完璧主義者であるボブ・マーリーが試行錯誤の末に到達したハイクオリティな楽曲だからこそ、時代を越えていまなお世界中の人の心に刺さっているんだと思うんです。なによりもメロディがすばらしいがゆえに、どんな国のどんな文化を持つ人たちにも溶け込んでいる。『No Woman, No Cry』を、沖縄のネーネーズがカバーしているくらいですからね。映画の字幕でボブの歌の歌詞を改めて目にして、『ここまで政治色が強かったとは!』と驚く人もいると思うけど、以前、マイク・ミルズ監督が『LGBTQの人を必ず作品に出すのはなぜか』と聞かれて、『いまの時代にそういう人たちを描かないことのほうがリアルじゃないから描くんだよ』と答えていたように、この時代にボブ・マーリーを描くにあたっては政治を避けて通るわけにはいかないからこそ、銃撃事件を挟んだ激動の1年半を物語の軸にしたんだと思うんです。『Redemption Song』のように奴隷制について歌った歌が、支配者側である白人たちの心にも響くのは、心から湧き上がるリアルで切実な感情を、ボブが歌詞にして完璧なメロディに乗せて歌っているからではないでしょうか」

「少し遠い存在でもあったボブ・マーリーのことが初めて身近に感じられた」

伝説のアーティスト、平和を訴えるヒーロー、敬虔なラスタファリアン、妻や家族を想う夫・父など、ボブ・マーリーを多面的に描く本作。最後にこがけんは、本作を観て変化した”人間”としてのボブ・マーリーへの印象を語ってくれた。

「ボブ・マーリーはラスタファリアンのなかでも世界に対して“開かれた人”であり、人種や肌の色の違いを越えて、『犬でも猫でも仲良くなれるんだから』と言ってたくらいで、それこそがまさしく彼が提唱した“ONE LOVE”ですよね。もちろんそこには彼自身が白人の父親と黒人の母親の間に生まれたダブルであったことも、大いに影響していたんでしょう。ボブには自分を愛してくれなかった父親に対抗する気持ちと共に、父の不在によって心にぽっかりと空いた穴を、セラシエ1世への思慕で埋めようとしていたところもあったんじゃないか——。そう思えるような象徴的な場面をこの映画のなかで目にした時、少し遠い存在でもあったボブ・マーリーのことが、初めて身近に感じられたんです。音楽の力で戦いを止めた“メッセンジャー”、ボブ・マーリーの偉大な人生を、ぜひ映画館のスクリーンで目の当たりにしてほしいです!ヤーマン!」

取材・文/渡邊玲子