大森時生が考える、“ファウンド・フッテージ”の未来予想図。「このテープ」「行方不明展」から『悪魔と夜ふかし』へ

「テレビというメディアは、ファウンド・フッテージの舞台として絶妙です」

映画史をさかのぼれば、40年以上前から存在するファウンド・フッテージ作品だが、いまあらためてブームとなっている理由の一つは、スマートフォンの普及によって“撮影する”という行為が気軽なものになったからだろう。「『なんで撮ってたの?』という問題にぶつかりにくくなりました。かつてはカメラを回すことに理由が必要でしたが、いまは理由がなくても納得できるようになったと思います」。

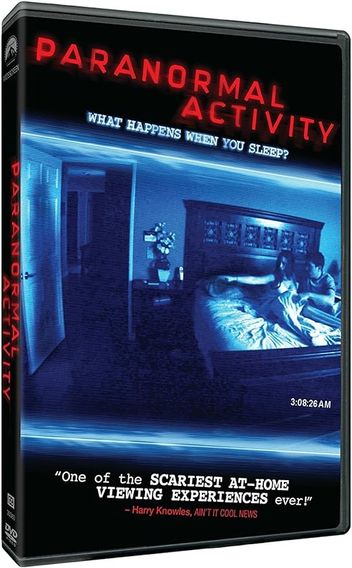

大森の指摘する通り、過去の代表的なファウンド・フッテージ作品にはカメラを回す理由が描かれていた。たとえば白石晃士監督の『ノロイ』(05)には、ドキュメンタリー作品を撮るという名目があり、世界的にムーブメントを巻き起こした『パラノーマル・アクティビティ』(09)では、『睡眠中になにが起きているのか?』という、撮影しなければ確認できない事象を確かめるため、という説得力が与えられていた。

「儀式や祭りのようなものだったら、“記録すること”自体が理由になります。『イシナガキクエ』の第4話のように、殺すところまで記録しているというのは少々無理矢理かもしれませんが(笑)。でも、いまの10代の子なんかは物心ついた時にはYouTubeやInstagramがあった世代。もうカメラを回すことに理由が必要、という感覚自体がなくなっているように感じます」。

そのような現状を踏まえて、『悪魔と夜ふかし』のような作品は「メディアの過渡期である、いまだからこそ成立した作品」だと説明する。「“完パケ”のテレビ番組が大半を占める構成こそが、本作のおもしろさの源だと思いますが、ほとんどの人間は、動画を撮影しても編集はしません。完パケがアーカイブされるという概念はテレビ特有のものです」。

デジタル機器の発達とトレードオフで若い世代の“テレビ離れ”が進んでいると言われるようになってずいぶん経つが、そのあいだに物理メディアで録画する行為がなくなったことで、“ファウンド(=発見)”されるために必要な“ロスト(=消失)”がなし得なくなっている。

「少なくとも現時点では、テレビというメディアはファウンド・フッテージの舞台として絶妙なんです。子どもの頃に録画したテレビ番組のVHSが実家の棚から見つかる…というのはまだ充分にあり得る話で、あり得そうだから成立するんです。だから20年後も同じような設定が通用するかと言われれば、正直わかりません」と強調する。

「何十年か先、例えばYouTubeが閉鎖されたのちにファウンド・フッテージものを作っても、整合性や強度は自ずと弱まってしまうでしょう。テレビのように録画するわけでもなく、一般的にダウンロードすることもありませんから、動画ファイルが見つかった…という設定が、ものすごくご都合主義的になってしまうでしょう」と分析し、「そういう意味でも、『悪魔と夜ふかし』はこの時代だからこそ生まれた、いま観るべき作品だと言えると思います」とあらためて太鼓判を押した。

最後に、大森自身の今後のビジョンについて尋ねた。「フェイクドキュメンタリーというジャンル、ファウンド・フッテージという表現方法にはまだまだ可能性があると思います。いまのブームはホラージャンルに偏っていますが、岩切一空監督の『花に嵐』のように複数のジャンルが混ざっていて、奇妙な気持ちになる作品もある。そういう日常と地続きで不思議な異空間に行ってしまったような感覚を与えるものも作っていきたいと思いますし、さまざまなアプローチでフェイクドキュメンタリーのおもしろさを追求していきたいですね」。

取材・文/久保田 和馬