アルノー・デプレシャン監督と梶芽衣子が『女囚さそり』を語り合う!「英雄的で寡黙な女性を作りだしたのはあなたです」

東京・京橋の国立映画アーカイブにて現在開催中の「第45回ぴあフィルムフェスティバル(PFF)2023」で17日、特別プログラム「アルノー・デプレシャン監督『女囚701号 さそり』を語る」が開催。来日中のフランス映画界の巨匠アルノー・デプレシャン監督が、『女囚701号 さそり』(72)の上映終了後に同作で主演を務めた梶芽衣子とトークショーを行った。

クエンティン・タランティーノ監督が『キル・ビル』(03)のエンディング曲に使用したことでも有名な「怨み節」が主題歌となった「女囚さそり」シリーズ。その第1作となった『女囚701号 さそり』は、恋人の裏切りによって逮捕された松島ナミ(梶)が復讐を誓い、憎悪うずまく女子刑務所からの脱走を試みる様を描く。1972年と1973年にそれぞれ2本ずつ計4本のシリーズが制作され、その後幾度となくリメイク版も制作されるなど、後世に絶大な影響をもたらしている。

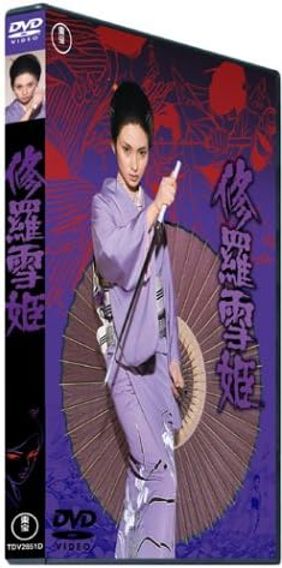

現在、最新作『私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター』が日本で公開中のデプレシャン監督は、自身が最も影響を受けた映画を紹介するという今回のPFFの企画に際し、『女囚701号 さそり』と即答したことを明かすと「様式的にもあらゆる発明に溢れており、そのなかで女優も輝いている映画。梶さんを最初に発見したのは『女囚さそり』シリーズで、その後にもちろん『修羅雪姫』も拝見しています」と、梶との対面を喜ぶ。

そして「小さい時にカトリーヌ・ドヌーヴを見た時の印象と、この映画で梶さんを発見した時の印象が重なります。お二人とも美女でありアイコンであり、映画の基礎やルールではなく自身のルールをキープして演じていらっしゃる。とても若々しく新鮮な存在感を放ち、男性主体の日本映画のなかでは本当に特別な存在に感じました」とベタ褒めし、梶は「ドヌーヴさんはフランスの女優さんのなかでも特に尊敬している方の一人。比較されるなんて本当にとんでもないことです」と謙遜した様子。

その後、梶は「女囚さそり」シリーズに出演するに至った経緯を事細かに語っていく。日活から東映に移り、『銀蝶渡り鳥』(72)に出演した際に吉峰甲子夫プロデューサーから直接出演を依頼されたのが『女囚701号 さそり』だった。しかし梶は「実は一度お断りしているんです」と明かし、それでも吉峰プロデューサーから脚本を読むように言われたことから条件付きで出演を承諾したという。「なにを思ったのか、このヒロインがセリフをしゃべらなかったらおもしろいと思い、それが可能ならやりますと伝えました」。

東映側は梶の条件を飲むと同時に、順撮りで撮影を進めることを提案。「でも2か月経っても3分の1ぐらいしか進んでおらず、吉峰プロデューサーは真っ青になって私に『本社から圧がかかってどうしてくれるんだ』と言ってきたのですが、私は『そんなこと言われても知りません』と返しました(笑)。結局、撮影が終わるまで4か月。菅原(文太)さんの『まむしの兄弟 傷害恐喝十八犯』と併映で封切られたら直営館がどこも大変なことになった。始める前から地獄か天国しかないと思っていましたが、あそこまでヒットするとは誰も思っていませんでした」と当時の現象をしみじみと振り返った。

その話を受けてデプレシャン監督は「ヒロインにセリフがない。それはつまり表情で見せるのだから、無声映画の時代、すなわち映画の原点に立ち返ったということですよね」と語り、梶は「それは褒めすぎ(笑)」と苦笑い。さらにデプレシャン監督は名優スティーヴ・マックイーンの逸話を紹介し、もう一人“セリフが少ない俳優”としてクリント・イーストウッドの名前を挙げると、イーストウッドファンの梶は「最高ですよね!どうしてもお会いしたい方です」と大興奮。

話を本題へと戻したデプレシャン監督は「映画史のなかでヒーロー的な役や寡黙な役を演じるのはそれまで男性がやっていたことでした。そこに英雄的で寡黙な女性を作りだしたのはあなたです」と改めて梶の功績を讃える。「男性が支配した特権を奪い返し、あなたが女性たちにプレゼントしたのです。『女囚さそり』の第1作もすばらしいですが、第2作もすごいんです。女性を敬愛するフェミニズムと自由主義があふれた作品です」と熱量たっぷりに語った。

当初予定されていたトークショーの時間を大幅に超過しても話が尽きない2人。デプレシャン監督がフランスの映画雑誌のインタビューで読んだという、梶が黒澤明監督から出演を依頼されるもその話が流れた経緯や、『曽根崎心中』(78)の際の増村保造監督とのエピソードなど、次々と語られていく。

そして今回の来日中に日本映画のDVDを買い漁ろうと計画していると明かし、そのリストを読み上げようとするデプレシャン監督。ところが『怪談昇り竜』(70)のタイトルを言った途端、即座に梶から「あれは観なくていい!」と制されてしまう。そのあまりの瞬発力に、会場は大きな笑いに包まれていた。

取材・文/久保田 和馬