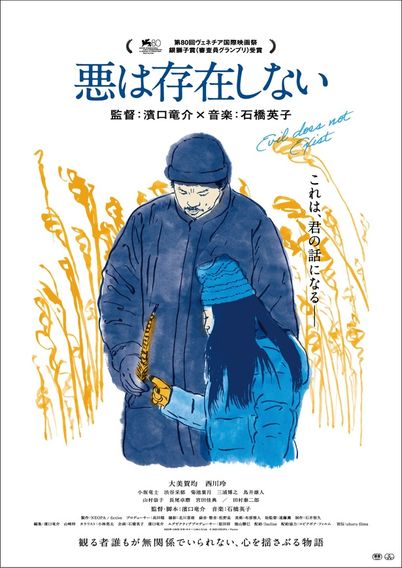

観客の度肝を抜く濱口竜介監督『悪は存在しない』。映像とせめぎあう言葉の精度と響き、その圧倒的おもしろさ【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

「自分が感じている不安や強迫観念みたいなものが、そのまま作品にも反映されているのかもしれません」(濱口)

――ただ、善と悪の二項対立でなにかを語るのは愚かだとしても――今年はアメリカの大統領選の年でもあるわけですが――アメリカに限らずヨーロッパにおいても日本においても、もはや否定しようのない分断というのが我々の目の前に横たわっている時代だと思うんですね。濱口監督の作品っていうのは、理想としてではなく現実として、いまや世界中の人に観られる前提で作られているわけじゃないですか。

濱口「はい」

――2020年代の半ばに、そういう立場で映画を作ることの、責任とまでは言いませんが、心構えみたいなものっていうのはどの程度あるのでしょうか?というのも、やはり今回の『悪は存在しない』は極めて現代的なテーマを扱った、極めて現代的な作品だと思うんですよ。

濱口「いや、まずなんだろう、“責任”という言葉で映画作りを考えることは難しいですね。宇野さんがおっしゃるような“立場”というのも、その立場がなんなのか自分ではあんまり判然としていないところがあって。この映画も誰が見るのかよくわからず作っていますし。そうである以上、そこでの責任というのも感じようがない。基本的に、『悪は存在しない』はオリジナルではありますけど、ある種、発注された作品でもあるわけです。石橋さんから『こういうのを作ってほしい』っていう発案があって、そのオーダーに最大限応えようとしてやっていって、そこから発展していった作品なので。そして、それは過去の作品もほぼ全部そうとも言える。もし作品になにか“責任”というものがあるとすれば、それは『こういうものを作ってほしい』って言ってくれた人に対して、自分を信頼してある程度のコストをかけてもらった以上、それに応えるっていう。それぐらいなんですよね。だからそんなに広い意識は持っていないし、あんまり持ちすぎると、よろしくないんじゃないかなとは思ってます」

――作家によっては、時代性からできるだけ逃れようとする動きも近年は目立っていて。例えば同時代のアメリカ映画の場合、もう舞台設定自体が現代であることの方がむしろ稀になってきている。

濱口「そうなんですね」

――もちろん、この時代に生きている以上、作家としても、一人の生活者としても、同時代性というのは作品のどこかに反映されてくるものですが。

濱口「同時代性から逃れる…。いや、逃れたい気持ちもあるかもしれませんが、カメラは現実に向けるしかないので。もちろんフィクションのキャラクターであったり、フィクションの場所であったりをこちらは用意するわけですが、大体の場合は現実の場所を借りて撮らなきゃいけないというのが、基本的な制作条件としてずっとある。俳優も、いまこの日本の現代社会を生きている人で、日本の現代社会を生きてる人の感覚を持って撮影現場に入ってくるので、そういうものを全部なくしちゃうと、そこからどう立ち上げ直すのかという問題が出てきます。”現実からできるだけ借りてこなきゃいけない”っていうのは、10年以上前からよく感じてることの一つで、少なくとも自分は、現実から飛躍したものは撮れないという状況の中でずっとやってきたので、そもそも逃れようがないですね」

――アメリカ映画が、例えば60年代や70年代を舞台にできるというのは、製作費の問題もあるかもしれません。

濱口「そうですね、スタジオで現実を完全に再構成できる」

――日本やヨーロッパの作家の多くは、そもそもそういう条件ではなかなか撮れないというのもある。

濱口「そうですね、現実をまるっと作り変える体力が――自分も含め日本の映画業界自体に――ないように思うので、そうなると、この現実とどう付き合っていこうかっていうことに基本的にはなってくるんですよね。その現実を完全に排除しようとすると、我々のような製作体制では、あんまりうまく行かないんじゃないかと。なにより、自分が生活の実感やそこでの感情に基づいて映画を作りたいと思ってるんですけど、ごくシンプルにいまこの社会の中で生きていて、映画を取り巻く環境自体がどんどん悪くなっている、シュリンクしているこの状況の中で、自分が感じている不安や強迫観念みたいなものが、そのまま作品にも反映されているのかもしれません」

――この連載に前回登場いただいた三宅唱監督は、「自分が生きてる間は映画終わらないっていう楽観がひとまずある」ということをおっしゃっていて。ただ、自分よりも10歳下、20歳下の作家たちの置かれている状況を考えると、自分が通ってきたようなレールはもはやなくなってしまったので、もっと好き勝手やっていくしかないだろうと。

濱口「はい」

――ただ、実際に三宅監督も、そして濱口監督も、ここまで好き勝手やってきたからこそ現在があるわけで。そういう意味では、次の世代にとっての一つのロールモデルでもあるというか、いろんな可能性を示してきた作家だと思うんですけど。濱口監督の言う“不安”というのは、映画が終わる/終わらないみたいなことですか?

濱口「いや、そういうことではなく。一市民として不安ということです。映画業界に関しては、現状いろんな無理を通してなんとか成立している産業構造自体が、これまでとはガラッと変わってしまうっていうことはいつでも起こり得ると思うんですけど、いまの映画のフォーマット自体がなくなるっていうことは、楽観的かもしれませんけど自分もまったく想定はしてないです。人間が鑑賞に耐えられる時間っていうのが、一般的に極端に短くなっていったら、いまみたいな映画がより成立しづらくなるかもしれないですけど、そこにも限度や、反動があるだろうな、と。だからそれでも映画は残るし、映画館もおそらく残っていくだろうと。結局のところ、やっぱりスクリーンで上映される2時間の映画というのは、映像や音響を体験する上で、既に出ているベストアンサーみたいなところがあると思うんです。率直に言って、これ以上面白いものってやっぱりそんなにないでしょう、という。だとすると、映画体験そのものがなくなることはないし、その快楽というのは、それなりに次の世代にも受け渡されていくんじゃないだろうかと楽観視しています。ただ、いま成立している日本映画の製作条件っていうのも、例えば2~30年前、Vシネマとかがまだあったころともまったく違うわけで。そういう産業構造の変化っていうのは配信の台頭など、どんどん起きていて、それは今後も変わり続けるものだろう、と。問題はそういう変化に耐えられるよう、映画の本質と言うとカタいですが、映画制作の核心みたいなものに自分がどこまで迫れるかということではないかと思っていて、それで試行錯誤してます」

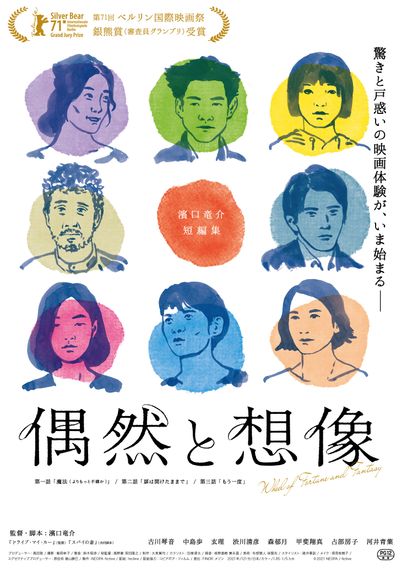

――『偶然と想像』のタイミングでのインタビューでも、小さいチームで作る映画が持つある種の豊かさ、そのおもしろさみたいなものは手放したくないとおっしゃってましたが、今回の『悪は存在しない』もまさにそういう作品です。一方で、『ドライブ・マイ・カー』の世界的な成功以降、比較的これまでよりも大きい作品を撮るチャンスというのも増えていると思うのですが、そのあたりは振り子的な感じでやっていければというイメージなんですか?

濱口「振り子みたいにやれたら、それは一番いいだろうなっていうことは思います。ただ、本当に大きい作品っていうことになると、そもそも自分自身にはそれだけのお金を集める才覚ってのはまずない。そうなると、どなたかが持ってきてくれる企画が必要になってくるだろうと思うんですけど、自分が『これはおもしろくなるな』と思えるものと合致した時にしかそれは実現しないだろうという感じですね。小さい作品は本当にいつでも――いつでもっていうほど簡単なわけでもないんですけど――基本的には自分の覚悟さえあれば始められることなので。どうしても、これからも小さいほうがベースにはなるだろうという気はします。それに、おそらく小さい作品のほうが、あらゆる時代の変化にも強いだろうとは思います」

――先ほどもちょっと触れましたが、その時に、日本映画界への帰属意識というのはありますか? 少なくともこれまでは、日本を舞台に、日本語で映画を撮ってきているわけですが。

濱口「帰属意識という以前に、そもそも映画業界っていうもの自体、自分には未だにちょっとわからないってのが正直なところです。自分がいままで撮ったいわゆる商業映画っていうのは、C&Iエンターテイメントっていう制作会社と、製作委員会幹事としてのビターズ・エンドが主にコンビとなって作っているものです。そこにいらっしゃるプロデューサーの面々っていうのは、自分の制作方法にすごく理解を示してくれたし、やはり日本映画の慣習をある程度伝えつつも、一方で守ってくれたと思うんです。そういう点で自分にとってはすごく頼りになる方たちではあるんですけど。でも守ってもらった分、本当にそこから先の世界は、覗いた経験がないのでわからないというのが正直なところなんですよ。日本の映画業界のメインストリームがどうなっているかっていうのは、自分にとってはほとんどブラックボックスみたいな感覚があるので、そこに帰属意識を持ちようがないというか」

――ただ、今回は演技経験のない方を作品の中心に据えた作品ではありますが、過去にも、そしてきっと今後も、そういうメインストリームで活躍されている役者たちと仕事をすることもあるわけですよね?そういう意味で、製作サイド視点での同時代の国内作品への関心というのもあるかと思いますが。

濱口「それはもう、めちゃめちゃありますよ。…といっても、NHKの朝ドラとかですけど(笑)」

――どメインストリームですね(笑)。

濱口「『ああ、いまはこういう人がいるんだ』っていうことは、朝ドラとか大河ドラマとかを見て思ったりしてます。それぐらいと言えば、それぐらいかもしれませんけど(笑)」

――(笑)。

濱口「だから、国内の大きな作品に対しても格別に拒絶するような気持ちはないですし、よい機会があれば全然関わりたいとも思っているんですけど、単純に…きっとストレス耐性がないんですよ。ストレスがかかるっていうことが予測できることには、よほどの『おもしろそう』っていうワクワク感がない限りは、なかなか踏みだす気になれないってのが実際だと思います」

――それとはまた別のストレスがかかると思いますが、海外で作品を作るという選択肢は?

濱口「それももちろん、機会があればやりたいっていうことは思ってます。外国で映画を撮るというのは、おそらくその国を知る上で最もいい方法だと思うし、やりたいっていう気持ちは常にあります。ただ、そこで問題になってくるのは、今日もここまで話してきたように、自分の演出の土台にあるのは結局のところ、今も台詞なんですよね。この台詞に対する判断の精度が自分の演出を支えているという感覚があるんですけど、外国で演出するなら当然、母国語と同程度の繊細な判断ができなくなることを、どうやってクリアしていくのかというのは課題だろうなと思っていますね」

――濱口監督に取材をしたのにまったくカメラの話をしないのももったいないので(笑)、最後に一つだけ。序盤に巧が車で保育園に娘を迎えに行った後、後部座席にセッティングされたカメラによって、そのままずっと後景が映し出されるシーンがありますよね。もう、あの時点で観ていてものすごく不安になるわけですけど、あの撮影にはどういう意図があったのでしょうか?

濱口「いやあ、それを言葉にするのは難しいですね。置きたかったから、というのが一番ですが、ただ、特に海外で『あなたの映画のPOV(主観ショット)についてなんですが…』みたいに質問されることに少し辟易したところもあり、特に今回の作品では“あらゆるところにカメラはあり得る”ということを、一つの表現としてやってるというところはあると思います。全部カメラの視点です、という」

――Zoomでの打ち合わせシーンを、そのままカットを割らずにフィックスで撮ってるところもそうですよね。あれもかなり大胆だと思ったんですけど。

濱口「はい。あそこもまあ本当に趣味みたいな細かい仕掛けがあるので、そういうことに興味のある方はそこを見ていただきたいですね。一方でそういうカメラがそこにもあそこにもある、みたいなありようを通じて、“自然の目線”みたいに思えるような視点を、作品の中に組み込んでいるっていうところはあります」

――人間が自然を見ているのではなくて、自然が人間を見ているということですね。それは、この『悪は存在しない』という作品の核心にあるものかもしれませんね。

濱口「そうかもしれません。全体として、人間とかその心理や視点とかとは異なるなにかを捉えようというのは、石橋さんからお話をいただいた当初から目指していたことですし、この制作をやったそもそもの理由でもあると思います」

取材・文/宇野維正