閉塞感が漂う時代をうがつ可能性にあふれた映画。『渇水』をネタバレなしでレビュー

僕たちは、渇いている。5月に入り夏日が増えていく季節的な状況もあるが、この体内の水分を搾り取られていくような感覚は、いま現在直面している“時代“に対するものだ。戦争が続き、テロが起こり、物価は高騰。家計がひっ迫している状況に追い打ちをかけるように、大手電力7社の電気料金値上げが発表され、経済面でも政治面でも“国力”の低下が顕著になってきた。日々に彩りを与えるはずの娯楽も、コンテンツが増えすぎて生活速度が早回しになり、「なにをいま観るか」を常に選択せねばならず、結果的に疲弊していく――。

現代が抱える問題を映しだした「市民に寄り添う」映画

ゆとりや豊かさ、ひいては“潤い”が足りない。いま述べたものは僕個人の感覚だが、とはいえ時代の一側面、“気分“としてニッチなものではないであろうことも肌で感じている。そうした渇きを抱えて生きるなかで、一つの作品に出合った。タイトルは『渇水』(公開中)。この字面、まさにいまの状態を示したものではないか。

本作は1990年に発表され、芥川賞候補作になった河林満の小説を原作とし、企画プロデュースを白石和彌、監督を高橋正弥が手掛け、生田斗真が主演を務めた映画だ。料金滞納家庭の水道を停める仕事を行う水道局員の岩切(生田)が、母親(門脇麦)の庇護を存分に受けられていない幼い姉妹(山崎七海、柚穂)と出会い、己の存在意義を自問する――。公と民、貧と富。自然の恵みである水すらも、金がなければ自由に享受できない社会…。他人事には思えない題材に、興味という次元を一つ飛び越えた“渇望“を感じた。33年前に発表された小説を、いまの感覚で映画化した本作を飲み干すことが、この困難な時代を生き抜く活力になるのではないか。つまりいまの自分にとって必要な作品に違いない、という確信めいたものがあったのだ。

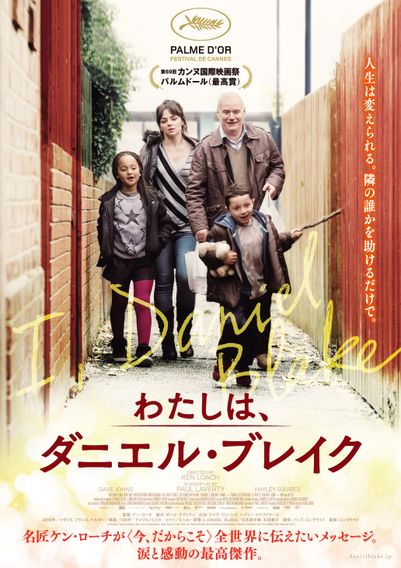

映画は時代を映すものだ。人や生活、社会を掘り下げて描けば、舞台や時代設定によらず自然と現代性が立ち上がってくる。不謹慎な言い回しだが「時代が荒めば傑作が増える」というのは実に理にかなっていて、理不尽な現実に相対する“武器“、あるいは癒し悼む“祈り“として文化芸術への必要性が高まる。カンヌ国際映画祭の審査員賞に輝いたラジ・リ監督作『レ・ミゼラブル』(20)や、ケン・ローチ監督の『わたしは、ダニエル・ブレイク』(17)、是枝裕和監督の『万引き家族』(18)などもそうだが、作品は現実から生まれる。そうした「市民に寄り添う」映画の系譜に、『渇水』もあるといっていい。

そしてまた、「時代を先見する」慧眼も名作、傑作の条件。映画という表現はインスタントに撮って出しができないぶん、数年先の時代の流れを読む力が必要になってくる。あるいは、時代に左右されない“普遍性“をしっかりと宿らせることができるかどうか。10年以上かけて映画化にこぎつけたという高橋監督は「原作で描かれている事象は2020年代の現代でもなにも解決していない」と語っているが(公式サイト内のコメントを参照)、『渇水』はこの国が30年以上抱える恒常的な問題を、もう歯止めが効かないところまで来ている現代の切迫感をもって描写している。