閉塞感が漂う時代をうがつ可能性にあふれた映画。『渇水』をネタバレなしでレビュー

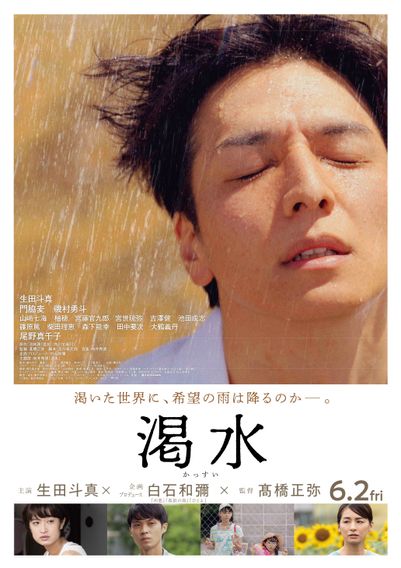

心に闇を抱え、狂気の欠片を漂わせる岩切を体現した生田斗真

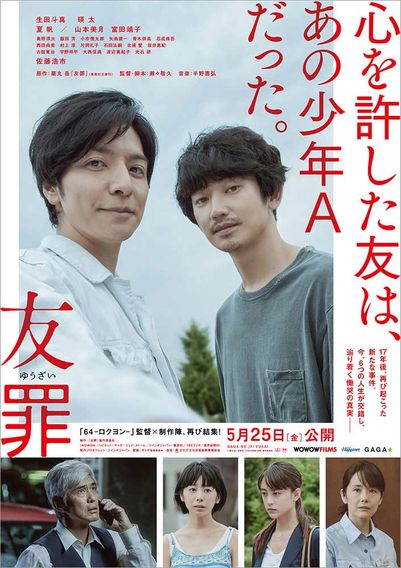

そうした微妙なバランスを完璧に魅せ切ったのが、生田斗真。『予告犯』(15)や『友罪』(18)、『彼らが本気で編むときは、』(17)等々、“痛み“を抱えた市井に生きる人物たちを繊細に演じてきた彼が演じる岩切は、ただの苦労人ではない。心に闇を抱えていて、狂気の欠片が常に漂っている。それでいて同僚の木田(磯村勇斗)のように自分の感情を素直に露出できないぶん、体内によどみが溜まってしまっており、2人で飲んだ時に「テロでも起こすか」と冗談交じりに言うが、その眼は笑っていない。かといって『ファイト・クラブ』(99)や『スクラップ・ヘブン』(05)のように破壊衝動に身をゆだねることもできず、風船がどんどん膨らんでいくような危うさだけが増大していく。

ダークサイドにずりずりと引きずり込まれていく「病みかけ」な人間の生々しさを解像度高く具現化した生田の芝居が、先に述べた作品に漂う不安定さと呼応し、終盤に決壊する――。見せ場のシーンをある種アンコントロールに見える荒々しさで描き切ったという意味でも、『渇水』はどこか歪で生々しく、それでいて私たちと同じストレスを抱えながらもがく“信頼できる“一本。いまこの時代に世に放たれる意味が、しっかりと宿っていた。

余談だが、主人公の岩切という名前も興味深い。「岩を切る」と聞いて想起するのは「うがつ」という言葉。「涓滴(けんてき)岩をうがつ」ということわざがあるが、わずかな雫であっても、一滴一滴が長い年月をかけることで岩にまで穴をあけるさまを示している。作り手の想いを乗せ、歳月をかけて完成したこの『渇水』もまた、閉塞感が漂う鬱屈としたこの時代をうがつ可能性にあふれている。

文/SYO

※高橋正弥監督の「高」は「はしご高」が正式表記

※山崎七海の「崎」は「立つ崎」が正式表記