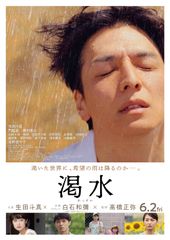

閉塞感が漂う時代をうがつ可能性にあふれた映画。『渇水』をネタバレなしでレビュー

ちりばめられたモチーフにより刷り込まれる「水」のイメージ

そう感じられる要因は、生活感だ。いまこの瞬間、我々と同じ世界で生きている人々の肖像や生活を切り取っていられるかどうか。劇映画であり職業俳優を起用している以上フィクションでしかないのだが、観客が自らを重ね、溶け合える「生の痛み」が伴うかどうかで作品の見え方はまるで変わってくる。

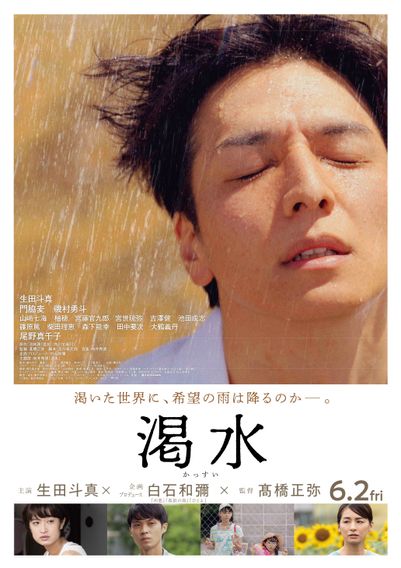

そして『渇水』は、この生活感を生みだすにあたり、様々な工夫が施されている。一つは、汗。登場人物の体表を流れる汗を丹念に映し取ることで、綺麗なだけではない生々しさ=生活感や、日照り続きで渇いているという状況の説明、「水」というテーマにもリンクする映像言語といった要素をカバーしているのだ。汗や雨、水槽にプール、川に滝、公園の水飲み場にシンクやシャワー、浴槽に溜めた水、ビールなどの飲み物に溶けたアイス等々、劇中では多彩な水にまつわるモチーフがちりばめられており、さりげなく滑らかに観客の脳内に「水」のイメージを刷り込んでいく。

また、個人的に惹かれたポイントは、具体的な地名を入れていること。本作は群馬県の前橋市を中心に撮影が行われたそうだが、架空の街ではなく「前橋市周辺の話」という設定になっていることで、現実味が段違いに高まっている。群馬県といえば、日本でも有数の猛暑エリア。「水不足」や市民の「渇き」にも説得力が付加され、切実な物語として観客に訴えかける効果をもたらしている。

『渇水』は生活感を担保する“汚し“の演出も効いていて、料金滞納家庭の部屋を一目見るだけで生活苦を感じられたり、岩切が暮らす無機質な家(妻子が出ていったことで、人がいた痕跡が抜けていく)とのコントラストが際立ったり…。それでいてリアル一辺倒にならず、映画的な瀑布のシーンや家の外観を上下動して観察するカメラワークを盛り込んだり、姉妹に女子高生がエールを送るシーンには「絶望だけでは終わらせたくない」という作り手の“意志“を感じられたりと、いい意味でトーンが無難に整えられていないのだ。そしてこの衝動にも似た荒々しさが、後半に用意された岩切の“暴走“につながる助走の役割も果たしている。要は、生きづらさを粛々と描いているのではなく、押し込めていた憤りや願望、祈りといった原液の感情が漏れ出てしまっている瞬間を繕わず、隠さないということ。そこに我々は、作り手が「描かずにはいられなかった」正直さを感じるのだ。