“日本代表”としてアカデミー賞へ、黒沢清監督の『Cloud クラウド』を海外の批評家はどう見たのか?

「暗闇と環境音をこれほど巧妙に展開できる映画監督はほとんどいない」

先述の「The Hollywood Reporter」の批評家ジョーダン・ミンツァーは「黒沢監督のストーリーは、奇妙で残酷で、時に突飛なものになることもあるが、彼はそれをシリアスなアートフィルムのように撮影している。それこそが彼が1990年代から映画祭の常連となっている理由であろう」と分析している。

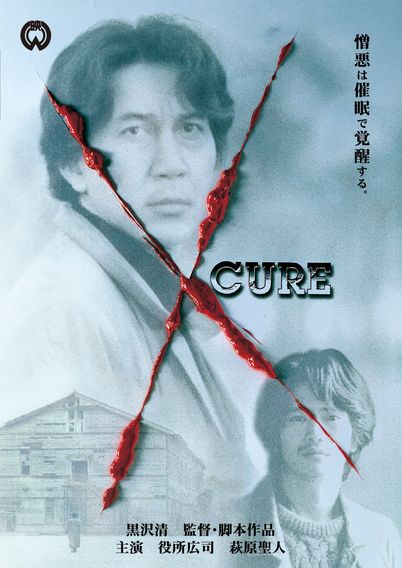

黒沢清の存在が世界に知れ渡るようになったのは1990年代後半。日本でもセンセーショナルに受け入れられたスリラー映画『CURE』(97)がオランダのロッテルダム国際映画祭を皮切りにヨーロッパを中心とした各地の映画祭で紹介されたことがきっかけだ。当時は北野武監督の『HANA-BI』(97)がヴェネチア国際映画祭で金獅子賞に輝くなど、主にヨーロッパの映画祭を中心に日本映画への熱量が高まりを見せ始めた時期とも一致する。

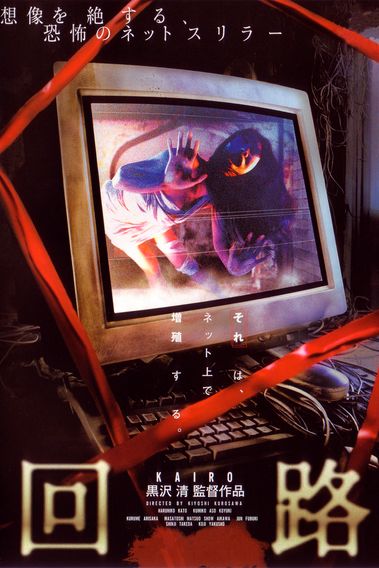

卓越したジャンル映画の作り手としてその名を轟かせた黒沢監督は、ホラー映画『回路』(00)でカンヌ国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞。さらに2000年代後半以降は『トウキョウソナタ』(08)や『岸辺の旅』(15)といった、ジャンル映画とは一線を画すようなテイストの作品も高い評価を集めるようになり、『スパイの妻 劇場版』(20)ではヴェネチア国際映画祭銀獅子賞(監督賞)を受賞する。

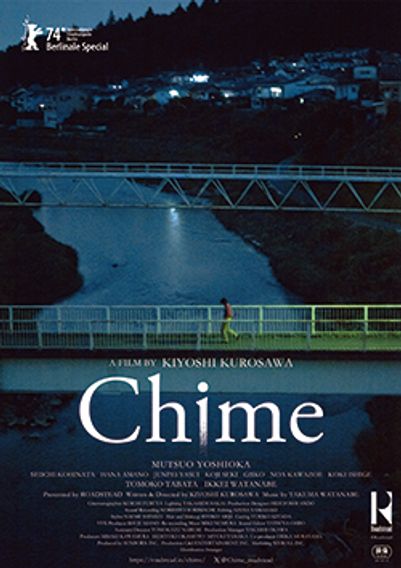

そしてこの2024年、黒沢は1998年に発表した自作をフランスでリメイクした『蛇の道』(24)と、中編映画『Chime』(24)、そして『Cloud クラウド』の3本の中長編を一挙に発表。いずれもジャンル映画に回帰した作風であり、国際的な評価を確固たるものとしたタイミングで、自身の原点へと立ち返る挑戦に打って出たと捉えることができるだろう。

つまりは2000年代まではジャンル映画の作家として、それ以降はアートフィルムの作り手として世界で評価されてきた黒沢監督は、2020年代に入り、その両面を両立させた稀有な作家としての地位を築き上げようとしているともいえる。ジャンル映画とアートフィルムはまるで正反対なものと思われがちではあるが、あながちそうとは言い切れない。少なくとも、強烈な作家性を用いてジャンル映画を完遂させる黒沢監督の作品がそれを証明しているのだ。

「黒沢清のような突拍子のないストーリーは、三池崇史やジョン・ウーのような作家の大胆な映画作りと比較されることになるかもしれないが、彼の美学に基づいた技巧を好む点で異なっている。暗闇と環境音をこれほど巧妙かつ効率的に展開できる映画監督はほとんどいないだろう」(ツァイ・マーティン「Award Watch」)

「黒沢のフレーミングは、その恐ろしい対称性の一部をスタンリー・キューブリックから受け継いでいることは明白だが、その内部空間は極めてシンプルなもの。焦点や照明デザインの慎重なグラデーションや、演技のトーンの決定的な転換によってそれを恐怖の場所へと変貌させる」(アダム・ネイマン「Film Comment」)

このように海外の批評家から寄せられる黒沢監督の作家としての評価の多くが、画面や音という、映画の原初的な部分を尊重した作り込みの精巧さを備えているという点だ。ストーリーやテーマといった部分に重きが置かれがちな昨今の映画作りにおいて、あえて突飛なストーリーテリングで観客を惹きつけつつも、画面に映るもの(またはそこに映らないもの)をいかに表現していくか。それは自ずと、映画館のスクリーンで映画を観るという体験としての価値を高めることにもつながっている。こうした黒沢監督の“美学”と呼ぶべき姿勢は、初期の作品からもまざまざと窺うことができるはずだ。

黒沢監督自身も、以前MOVIE WALKER PRESSのインタビューのなかでこう語っている。「スマートフォンで映像を観ている人は、その小さな画面で観ても成立するように作品作りをしていると思います。でも私の場合は逆のアプローチで、もしかしたら小さな画面に向けて作っているものでも、映画館の大きなスクリーンでかかるかもしれないと考えるようにしています。小さい画面だからといって油断をしてはならず、どのように観てもらえるのかはその時次第。なので、自分の好みや自分が信じるやり方でやっていくしかない」。

この美学は、黒沢監督が東京藝術大学大学院映像研究科で教鞭を執っていた時代の教え子の一人である濱口竜介が、かのような活躍を遂げる映画作家へと成長したことでより大きな意味を持つことになったといっても過言ではないだろう。濱口は以前、「The Academy」のインタビューにおいて「黒沢監督は師でありメンター。私は常に大きな影響を与えられてきました」と語っているほどだ。

そんな“弟子”の濱口が世界的な注目を集めた舞台でもあるアカデミー賞。“師”である黒沢監督の作品が国際長編映画賞の日本代表に選出されるのは今回が初めての機会。第97回アカデミー賞のノミネート発表は来年1月中旬だが、国際長編映画賞は12月中旬に一次選考のショートリストが発表されることになっている。まずは黒沢監督の美学が存分に込められた『Cloud クラウド』を劇場のスクリーンで隅々まで味わい、吉報の到来を待つことにしよう。

文/久保田 和馬