『プロミシング・ヤング・ウーマン』でキャリー・マリガンが到達した、キャリアの一つの頂点

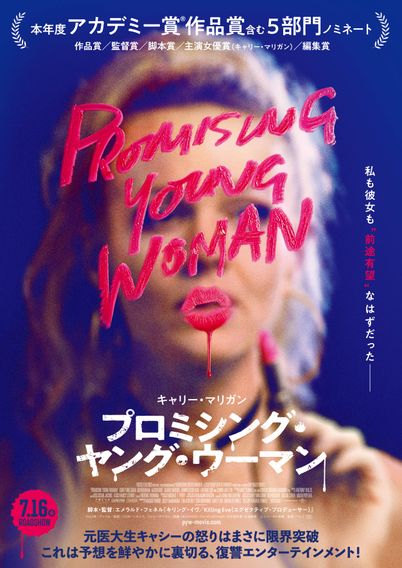

夜ごとバーで泥酔したフリをして、声をかけてきた男たちに「制裁」を加える。しかしそれは物語の始まりにすぎない…。あまりにも強烈なキャラクター、キャシーを演じ、今年のアカデミー賞で主演女優賞にノミネートされたキャリー・マリガン。この『プロミシング・ヤング・ウーマン』が日本でも公開され、キャシーの切実な執念と過激な行動、訪れる運命に様々な論議が起こっている。

設定だけを文字で読めば「ついていけない」可能性もある、キャシーというキャラクター。そこに説得力を与えるのがキャリー・マリガンで、むしろ表情は抑え気味で強い想いを表現するその姿に、「演技とはこういうもの」と納得させる。まさにキャリアの一つの頂点だ。

この成功には、キャリーの作品選びも大きく関係している。一見、スイートなイメージも先行する彼女だが、基本的に「自分にしか演じられない役」を引き受ける強い意思が備わっている。キャシー役についても「他の人がその役を演じているのを想像して自分が納得できれば、自分は演じません。でも今回は、自分以外の俳優がキャシーを演じると思うと不安と怒りがこみ上げてきました」と語っており、そのポリシーを最高レベルで発揮したわけだ。

それゆえに、「Variety」のレビュー記事で、キャシー役について「マリガンは奇妙なチョイス。プロデューサーを務めるマーゴット・ロビーがもともと演じるはずだったと思ってしまう」と書かれた際、キャリーは猛然と反論した。それほどまでに、自分しかできない役だという自信がみなぎっていたわけだ。そして映画を観れば、多くの人がその理由を納得できる。

トップスターになればなるほど、作品選びに自身のこだわりを反映させられるものだが、キャリーの意識の高さは突出している。そしてキャリーのキャリアを振り返ると、その意識が初期から強く感じられる。初期の代表作といえば、2009年の『17歳の肖像』。オックスフォードへの進学をめざす16歳の学生が、倍以上も年の離れた男性との刺激的で、危うい関係から人生を知る物語。ここですでに、ヒロインの「共感しづらい」部分も繊細に表現したキャリーは、アカデミー賞主演女優賞ノミネートなど大絶賛を受けた。同作でキャリーをインタビューした際、すでに「同じパターンの役を繰り返すことだけは、絶対に避ける」と確固とした口調で話していた。『17歳の肖像』の成功で、おそらく引く手あまたの状態になったはずのキャリーだが、その後の出演作では、明らかに慎重なセレクトを感じさせる。ハリウッドのエンタメ系、ブロックバスターの作品はほぼ皆無。強いて挙げれば『ウォール・ストリート』(10)、『華麗なるギャツビー』(13)あたりだが、この2作も作家性が際立っている。

『17歳の肖像』の後、映画ファンにキャリーを強く印象づけた作品は、センセーショナルな作風が多い。『わたしを離さないで』(10)では、臓器提供のために隔離生活を送る若者たちの一人を演じた。そして『ドライヴ』(11)では出所した夫の事件に巻き込まれ、幼い息子を守りながら壮絶な運命になだれ込む。『SHAME –シェイム-』(11)ではセックス依存症の兄の家に転がり込む、情緒不安定な妹の役。どれもが、一歩間違えればスキャンダラスな方向に目が行きがちだが、キャリーの演技はつねに冷静という印象だ。あからさまではない分、それぞれの役が抱えた複雑な心模様を、観ているわれわれにもじっくり届けてくれる。

このアプローチが極まったのが『ワイルドライフ』(18)で、夫が出稼ぎの仕事に行き、別の男性と関係を深める役なのだが、衝動的な行動も繰り返すかなり危うい役どころ。息子におしっこをひっかけるなど呆然とするシーンもあり、キャリーの俳優としての志向を考えれば、「自分にしか演じられない役」そのものだったかもしれない。この『ワイルドライフ』の延長線上で、さらに演技を進化させたのが『プロミシング・ヤング・ウーマン』だと言っていい。

また、忘れていけない主演作として『未来を花束にして』(15)がある。1910年代の英国で、女性参政権のために過激ともいえる抗議活動に参加する主人公を熱演したキャリー。俳優としての表現で、社会を変えようとする彼女の姿勢が、女性に対する性虐待と復讐をテーマにした『プロミシング・ヤング・ウーマン』にも通底する。

ハリウッドに移り住むこともなく、ロンドンから離れたデヴォンでの、2人の子どもと夫との生活も大切にするキャリー・マリガンは、今後も出演作がラッシュとなることはなさそう。ブラッドリー・クーパーの監督作などが予定されているが、彼女が選んだ「自分にしか演じられない役」であれば、それだけで作品への信頼度は高まると、『プロミシング・ヤング・ウーマン』は完璧に証明することになった。

文/斉藤博昭