黒沢清がひも解く、スティーヴン・スピルバーグのキャリア「いつまでも“巨匠”にならないことが最大の魅力」

「『シンドラーのリスト』でスピルバーグ監督のなかに一つの“覚悟”が芽生えた」

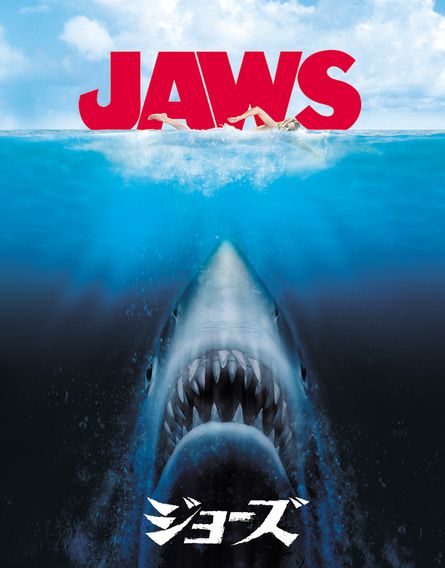

「『ジョーズ』、『未知との遭遇』。もちろん『E.T.』も『インディ・ジョーンズ』もありますが、『シンドラーのリスト』や『ロスト・ワールド ジュラシック・パーク』も大好きです。そして21世紀に入ってからはもちろん『宇宙戦争』と『ミュンヘン』。立て続けに公開されたこの2本は本当に衝撃的でした。そして最新作の『ウエスト・サイド・ストーリー』も最高でしたね」。

当時の北米興収記録を塗り替えた『ジョーズ』(75)で人気監督の仲間入りを果たしたスピルバーグ監督は、『未知との遭遇』(77)、『レイダース 失われたアーク《聖櫃》』(81)でも大ヒットを記録。『E.T.』では全世界興収新記録を打ち立てるなど、世界中を魅了しその人気を不動のものとした。

しかし『E.T.』以降10年近くの間のスピルバーグ監督のフィルモグラフィは、いま改めて振り返ってみると少々イレギュラーだ。ジョージ・ミラーやジョー・ダンテらと共に手掛けたオムニバス映画の『トワイライトゾーン/超次元の体験』(83)や、テレビシリーズの「世にも不思議なアメージング・ストーリー」。また「インディ・ジョーンズ」の続編を手掛ける一方で、娯楽性の薄い『カラー・パープル』(85)や『オールウェイズ』(89)といったヒューマンドラマを発表する。

「試行錯誤の期間、そういえるのではないでしょうか」。そう読み解く黒沢監督は、テレビ作品やVシネマへとシフトしていった自身の1990年代前半のキャリアと重ね合わせているようにも見えた。「その期間にスピルバーグ監督が手掛けた『太陽の帝国』や『フック』は、特にその試行錯誤が表れていたように感じました。そしてその後、『シンドラーのリスト』で大きく変わることになりました。それはおそらく、スピルバーグ監督のなかに一つの“覚悟”が芽生えたからではないでしょうか」

「ヤヌス・カミンスキーの撮影がスピルバーグ監督に与えた新鮮味」

その“覚悟”とはなんなのか。黒沢監督は、そのきっかけとなったものは撮影監督のヤヌス・カミンスキーとの出会いではないかと推察する。「それまでは撮影監督がころころと変わり、『E.T.』をはじめファンタジックな映像が中心でした。しかしカミンスキーと組んだ『シンドラーのリスト』以降はがらりと変わり、明暗のはっきりした生々しい映像が主流になりました。こうした映像は往々にしてただ荒っぽいだけのドキュメンタリー的なものになりがちです。しかしカミンスキーが撮るとそうではない。生々しいのに奥行がある。スピルバーグ監督にとってそれがすごく新鮮だったのではないでしょうか」。

そして「自分のねらいや、どのような映像を撮りたいのかを撮影監督に伝えると、どうしても自分の思い描いたコンテ通りのものになっていきます。その最高峰が『E.T.』だと思いますが、それに満足せずに新鮮なものを求めて四苦八苦しているところでカミンスキーとめぐり逢う。それが、『次は絶対違うものを作ろう』という以降のスピルバーグ作品の方向性を決めたのです」とコメント。

カミンスキーと組み始めて以降、『シンドラーのリスト』(93)と『プライベート・ライアン』(98)でアカデミー賞監督賞受賞し、名実ともに映画界の頂点と呼べるポジションにまで上り詰めたスピルバーグ監督。2000年代に入ると、スタンリー・キューブリックの遺志を受け継いだ『A.I.』(01)からモーションキャプチャーを駆使した3D映画『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』(11)に至るまで、挑戦心はさらに加速し、充実の一途を辿っていく。