藤井道人監督の作家性、恋愛映画の醍醐味、シュー・グァンハンの“素顔”…『青春18×2 君へと続く道』の魅力を徹底解説!

藤井道人監督による初の国際プロジェクトに、アジア圏でいま最も注目されている台湾俳優、シュー・グァンハンと日本の若手実力派女優、清原果耶を主演に迎え、台湾で話題を呼んだ紀行エッセイを映画化した『青春18×2 君へと続く道』(公開中)。台湾と日本、18年前と現在を舞台に、”初恋の記憶”を巡るラブストーリーを紡いでいく。

始まりは18年前の台湾。カラオケ店でバイトする高校生のジミー(グァンハン)は、日本から来たバックパッカーのアミ(清原)と出会い、時間を共に過ごすうちに、恋心を抱いていく。しかし、突然アミが帰国することに…。時が経ち、人生につまずいた36歳のジミーは故郷に戻り、かつてアミから届いた絵ハガキを手に取る。そして、昔アミと交わした約束を果たすために、日本への旅に出る。

今年台湾で公開された台湾映画(合作含む)では興行収入No.1を記録しており、先駆けて公開された香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、ベトナムでも話題を呼んでいる。なぜ、アジア各国・各地の観客の心を惹きつけたのか?本稿では、その理由を「藤井監督作品としての作家性」「恋愛映画としての醍醐味」「アジアスター、シュー・グァンハンの魅力」という3つの切り口から、クロスレビューでひも解いていく。

「素直さ」が内にこもったものにならず、リアルな感情へと変換されて観る者の「共感」を底上げする…藤井監督作の道をたどる(物書き・SYO)

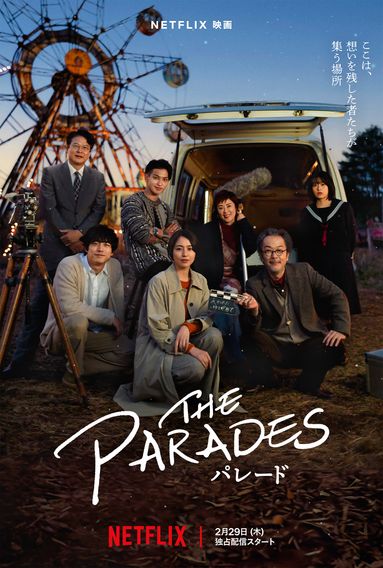

『余命10年』(22)や『パレード』(Netflixにて独占配信中)、『新聞記者』(19)に『ヤクザと家族 The Family』(21)、『ヴィレッジ』(23)とハイペースで見ごたえある作品を世に放ち続ける藤井道人監督。20代から台湾に留学して自らを売り込んでいたという彼の宿願が成就した、初の国際共同プロジェクトとなる日台合作映画が『青春18×2 君へと続く道』だ。藤井監督の祖父が台湾出身であり、本作の舞台をゆかりのある台南に変更。さらに主人公ジミーと同じく36歳で撮影した作品となっており、藤井監督自身も本作を「監督人生第2章の始まり」と位置付けている。

そういった意味では自己投影を意識的に行っている私的な要素も含んだ作品といえるが、こうしたある種の「素直さ」が内にこもったものにならず、リアルな感情へと変換されて観る者の「共感」を底上げする点に、彼の真骨頂があるだろう。つまり、“個”や“私”の内面を純粋に突き詰めることが逆説的に他者の心を代弁し、映画というメディアに乗って広がってゆき、普遍性を纏った「誰もに響く」物語へと進化していくのだ。藤井道人の作品は総じてエモーション(感情)に定評があるが、盟友・横浜流星とのはじまりのタッグ作『青の帰り道』(18)や本作でヒロインを託された清原果耶との『デイアンドナイト』(19)、『宇宙でいちばんあかるい屋根』(20)等々、さらに言えばインディーズ時代から藤井は「押し込めた感情があふれ出る」さまを映し取ってきた。彼の代名詞である「映像美」も、ただ綺麗な映像が連続するだけではなくそこに登場人物の感情が乗る/観客の感情を動かすトリガーとなるからこそ、記憶に残るのだ。

そうした藤井作品ならではの“感情の波形”が、近年はより大きくなってきた印象を受ける。その1本が死者と生者の想いを見つめる『パレード』であり、18年前の台湾と現代の日本という2つの時代・場所を描く本作『青春18×2』なのだ。キラキラと輝いていた甘ずっぱい青春の日々と、人生に立ち止まってしまった曇天のいまと…。ただここも「感情」を第一に考える藤井監督らしく、「過去を美しく、いまを仄暗く」といった風に補正をかけることなく、その瞬間の生きた感情を映像演出に直結させている。無邪気だった当時も哀しみがあり、苦悩する現在も喜びを感じる瞬間がある。そうしたリアリティに根差した心情描写が、ジミーが鈍行列車の旅を経て己の感情を取り戻していく物語とリンクしていく構成もうまい。ただ、こうした特徴も本作で初挑戦というわけではなく、『ヤクザと家族 The Family』は3つの時代の描き分けを行い、『MIRRORLIAR FILMS Season 4』(22)の『名もなき一篇・東京モラトリアム』では現在と過去のギャップを短編の尺で魅せきり、『DIVOC-12』(21)の『名もなき一篇・アンナ』では言語を超えた愛を紡いでいる。藤井道人監督のフィルモグラフィ自体が、『青春18×2』へと続く道なのだ。ぜひ、本作とあわせて過去作品も“再見”していただきたい。