「悲劇を映画化した『ソウルの春』は人々に多くを考えさせる未来の話」キム・ソンス監督が抱き続けた“疑問”と作品への思い

「国家権力とは国民のもの。権力者に決して奪われてはならない」

粛軍クーデターの夜。当時19歳だった監督は、20 分以上にわたる銃声を、いみじくも陸軍参謀総⻑の公邸があった漢南洞で聞いていた。インタビューの終盤でキム・ソンス監督は、噛みしめるように「ソウルの春はとても大きな悲劇でした」と口にし、こう続けた。

「韓国にとっても、私の世代にとっても本当に大きな悲劇だったんです。そのせいで、20代はずっと不信感ばかり募らせていましたし、毎日学校の中でも外でも(デモ鎮圧の)催涙弾の煙を浴びて、当時の軍事政府に本当に腹を立てながら学生時代を過ごしていました。その時代を語るというのは、私にとってある意味苦しい記憶を呼び覚ますような感じです。でも考えてみると、私たちが経験したそのような時代はむしろ“二度とこのようなことがあってはならない”という非常に大きな警告だったんじゃないでしょうか。国家権力というのは国民のものだから、再び私たちから権力者に奪われてはならないと強く考えるようになりました。なにか悪いことが起こったあと、なにか良いことに気付くようにですね。だからこそ『ソウルの春』を必ず完成させて、この話を知らない若い観客たちに見せようと決心したんです」。

そんなキム・ソンス監督には、一つ疑問があった。監督は1961年生まれであるのに対し、キム・ウォングクプロデューサーはずっと年下だ。粛軍クーデターを経験していない世代の彼がなぜ、『ソウルの春』を作ろうと思ったか。

「私が質問すると『監督、これは過去の事件ではありません。過去として寝かせておく話ではなく、人々に多くを考えさせる未来の話だと思います』というように言ったんです。感動すると同時に、粛軍クーデターについて私がかつて抱いた考えを表現できずにいるのに、10歳も年下のプロデューサーがこんなすばらしいことを思っていると知って、なんで私はできなかったのかと反省しました。私の後輩の世代の製作者がそう考えているなら、当時を知る私が勇気を出してこの話をしなければならないのは当然なんです」。

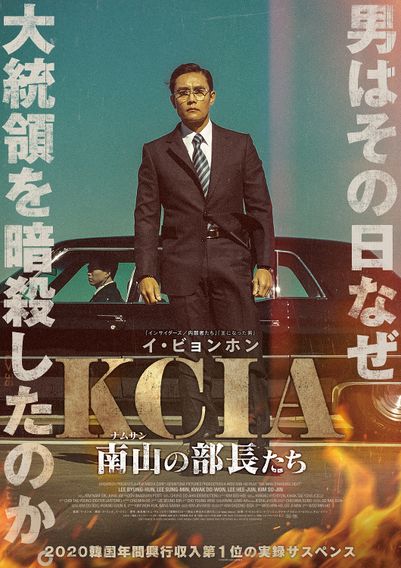

「10.26(朴正熙大統領暗殺事件)」 を題材にした『KCIA 南山の部長たち』(20)、「5.18(光州事件)」を取り上げた『タクシー運転手 ~約束は海を越えて~』(17)のように、韓国現代史の運命を変えた事件のいくつかはたびたび映画化され、日本でもよく知られているが、粛軍クーデターという韓国現代史の傷を初めて目の当たりにする日本の観客も多いだろう。「韓国でも日本でも、観客の皆さんへ『この映画をこんなふうに観てほしい』とは言いたくないんです。私も映画が始まったらただ観たいように観ますしね」と前置きしながらも、どうしても伝えたいことがあった。キム・ソンス監督は、凍てつく12月の夜中に響き渡る銃声を聞いて以来ずっと胸に抱き続けてきた「宿題」の答えを、この映画に託したという。監督のその“答え”が、最後の言葉にあるような気がした。

「45年も昔の粛軍クーデターはある意味、現在の韓国や日本の観客の方々とはなんの関係もないことですよね。しかし、韓国でこのような事件が起きて軍事政権が発足し、民衆たちはこんなこと二度とあってはならないと感じた。それが80年代民主化運動の起爆剤となり、90年代には韓国社会の政治の地形図も変え、システムを変える非常に重要なきっかけになったんです。現在の韓国社会を理解するうえで『ソウルの春』をご覧になったら、『最初に誰かがあの石を投げたから湖に大きな波紋を起こしたんだ。だから韓国社会はこう変わったんだな』と考えていただけるのではないでしょうか。映画監督としては、これ以上望むことはありません」。

取材・文/荒井 南