サイコホラーのようなテンションに緊張しっぱなし!グザヴィエ・ドランの初のテレビシリーズを解説

ロマネスクな恋愛が家族や現実社会に抗うものとして存在する

アカデミー賞受賞作曲家のハンス・ジマーが織りなす、サスペンスフルな音楽にのって、フラッシュバックと幻想シーンが織り交ざり、異なる時代が錯綜するさまは、決してわかりやすい作りとは言えないが、そんなところにもむしろドランの妥協のなさが感じられるだろう。そしてなにより心を締め付けるのは、相手を傷つけずにはいられない、家族の関係だ。ドランはそんな家族像についてこう語る。

「なぜだかどうしても、コミュニケーション不能の家族や、崩壊した家族関係に惹かれずにはいられない。“愛している”と言う代わりに、相手を罵ってしまうようなフラストレーションを抱えた人々。それにハッピーな家族によるハッピーエンドの話なんて、誰も興味を惹かれないんじゃないかな?映画でもテレビドラマでも、自分が観たいと思うのは、問題を抱えた人々が葛藤する姿なんだ」。

もう一つ本作で重要なテーマとして扱われているのが、ロマネスクな恋愛だ。実際これは、家族や現実社会に抗うものとして存在する。もしキャラクターたちが、もっとドライで日和見主義であったなら、これほど苦しまなくても済むだろう。だがそうでないゆえに、彼らは過去のトラウマを引きずり、人生を左右されるほどに影響を受ける。

振り返ればこうしたテーマもまた、ドランの作品でたびたび扱われてきたものだ。頭のなかの想像の恋がチャーミングに描かれた『胸騒ぎの恋人』(10)、不可能な愛を見つめた『わたしはロランス』(12)、友情が突如恋に変わる『マティアス&マキシム』(19)。彼らにとってロマンスは、生きる価値を一変させるほどのものであり、場合によっては取り返しがつかないほどに破壊的な力を秘めたものでもある。そう、ドランの作品にはどこか19世紀のロマン主義を思わせるような、ひたむきな情熱がある。それが彼の持つ現代的なセンスと相まって、またとない作品を生みだしているのだ。

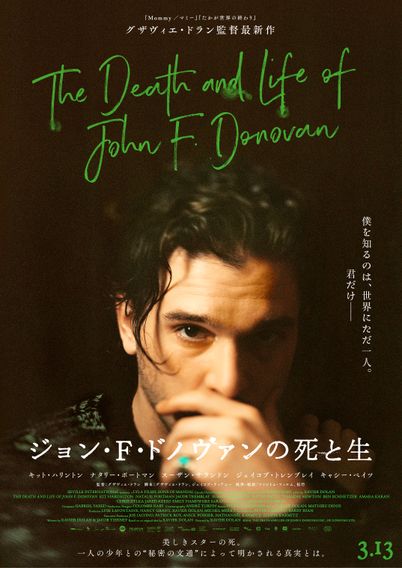

例えばアメリカでは批評家から辛辣にこき下ろされた『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』(18)では、自身がレオナルド・ディカプリオのファンだった想いを反映し、ゲイであることを公表できないスターが、会ったこともないファンと文通をすることで唯一秘密を打ち明けるほどの絆を持つ。ドランが叶えられなかったファンタジーが、ポップ・ミュージックに乗って、セレブな世界の光と闇を織り交ぜながら語られるさまはエモーショナルだ。