今知っておきたい!アメリカ映画は黒人と差別の問題をどう描いてきたか

アメリカ社会の負の側面と言える黒人への人種差別や偏見の問題は映画においても度々議論を呼び、多くの作品の題材となってきた。ブラック・ライブズ・マター運動が世界中で行われている今、これから紹介する映画を通してこの複雑な問題を考える一助にして欲しい。

映画黎明期から押し付けられてきたステレオタイプ

1910年代、ハリウッド黎明期の映画人は、ほとんどが白人。つくられる映画も白人向けで、たまに出てくる黒人は白人にとって都合の良いキャラクター、もしくは悪党として描かれていた。

D・W・グリフィスの『國民の創生』(1915)は革命的映画技術への高評価とは裏腹に、白人至上主義団KKK(クー・クラックス・クラン)を英雄視したことから論議を呼んできた。本作には白人に従う黒人もいれば悪役もおり、これらは以後のハリウッド映画におけるステレオタイプの黒人像となっていく。

その風潮は当時の“クリーンな”ハリウッド映画では当たり前だった。1950年代から活躍した黒人俳優シドニー・ポワチエは、白人が望む黒人を演じていると非難された。彼は『野のユリ』(63)で黒人初のアカデミー賞主演男優賞受賞を果たしたが、同作の白人修道女を助ける主人公にしても当時の黒人の観客には、違和感があったようだ。白人社会に従順な黒人女性も類型的に描写されがちで、“マミー”と呼ばれるこの種のキャラクターは、『模倣の人生』(34)などの初期ハリウッド作品にも見ることができる。最も有名なのは『風と共に去りぬ』(39)。不朽の名作と言われる同作では、白人に仕えるメイドがコメディ・リリーフ的な役割だった。何より問題視されているのは、奴隷制度を肯定的に描いたこと。そのために先頃、批判の対象となり、米国の動画配信サービス、HBO Maxでは同作の配信が一時停止された。

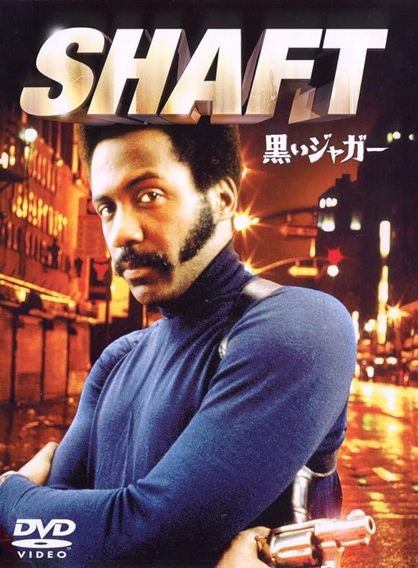

“バック”と呼ばれるステレオタイプもある。腕力と性的魅力を備え、白人社会の脅威となる男で、『國民の創生』では悪役に設定された。“バック”は70年代に入り、『黒いジャガー』(71)などの黒人観客向け娯楽アクション、いわゆるブラックスプロイテーション映画にアンチーヒーローとして流用されることになる。

虐げられた奴隷たちの怒りと悲しみ

建国以前から、米国南部ではアフリカから強制連行された黒人が、奴隷として売買される不条理な制度が確立していた。その後、エイブラハム・リンカーン大統領が奴隷解放宣言(本宣言)をしたの1863年のこと。この時代は、映画の題材として取り上げられることが多い。『マンディンゴ』(75)は当時の黒人奴隷の反抗を描いたブラックスプロイテーション映画。クエンティン・タランティーノのお気に入りの映画としても知られているが、彼は『ジャンゴ 繋がれざる者』(12)で、そのスピリットを甦らせている。

奴隷制度にシリアスに切り込んだ作品では、奴隷反乱の史実を忠実に再現したスティーヴン・スピルバーグ監督の『アミスタッド』(97)が挙げられる。また、『それでも夜は明ける』(13)では、北部で自由黒人として暮らしていた男性が、拉致されて南部に奴隷として売られるという、驚くべき史実が描かれた。一方、マシュー・マコノヒー主演の『ニュートン・ナイト/自由の旗をかかげた男』(16)では、南北戦争下で奴隷たちと共に戦った白人主人公の理想が刻まれている。奴隷解放宣言によって差別がなくなったわけではないのは後の歴史が示すとおりだが、米国の人種差別の原点を浮き彫りにしている点で、これらの作品はぜひ知っておきたい。